1° stadio

Veniamo ora ad AO1. Se indichiamo con x

1 la frazione di VR

1 connessa tra il morsetto centrale (a massa) e il terminale alla sua destra nello schematico, ovvero l’ingresso di AO2, e chiamiamo per semplicità Z

1 la quantità R

5 + (1 - x

1) VR

1 si ottiene immediatamente il guadagno ideale del primo stadio di amplificazione:

|

| Fig.2: Trasferimento del 1° stadio di preamplificazione |

|

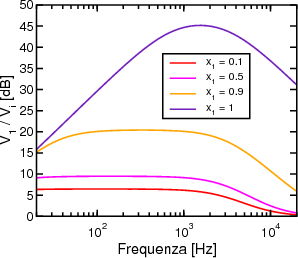

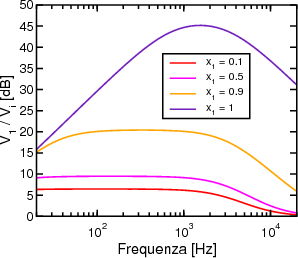

| Fig.3: Guadagno del 1° stadio |

La funzione di trasferimento è riportata in Fig.2 e ha due poli e due zeri, le cui posizioni sono:

p

1 = 1/(2πC

3Z

1); p

2 = 1/(2πC

4R

6)

z

1 ≈ 1/(2πC

3(Z

1 + R

6)); z

2 ≈ 1/(2πC

4(Z

1//R

6))

Il primo zero è sempre a frequenze dell’ordine di 1-2 Hz e non compare sul grafico; si noti però che il trasferimento in continua è unitario e non nullo; questo serve ad evitare problemi di saturazione dello stadio legati ad

offset e

bias dell’operazionale. Il limite superiore alla banda-passante, p

2, è indipendente da x

1 ed è posizionato a circa 3.3 kHz, mentre il guadagno a centro-banda

G1 = 1 + R6/Z1 = 1 + R6/(R5 + (1 - x1)VR1)

varia da 2 a 220 al variare di x

1 (Fig.3; forse un potenziometro logaritmico avrebbe potuto attenuare in parte la non-linearità, ma tenete presente che gli alti guadagni servono per distorcere il segnale). Si noti che il prodotto guadagno-banda degli operazionali utilizzati è di circa 1 MHz, che darebbe una banda passante di circa 5 kHz nel caso G

1 = 200; la soluzione adottata garantisce una banda indipendente dall'amplificazione, demandando l’elaborazione del segnale alla sezione di controllo-toni (nel caso di x

1 = 1 il trasferimento reale è lievemente modificato per via del ridotto guadagno d’anello, ma evitiamo di riportare qui i calcoli). Ciò detto, la banda passante sembrerebbe effettivamente pochina: anche se la frequenza principale di una chitarra elettrica non supera gli 1.1 kHz, si devono considerare le armoniche, particolarmente importanti quando interviene la distorsione. Forse un aumento, anche solo di un fattore 2, sarebbe interessante da “sentire”, ma immagino che Jim Marshall ne sapesse assai più di me su queste cose.

Altro aspetto da notare è la deformazione della risposta in frequenza ad altissimi guadagni: per G

1 = 220 il primo polo si sposta ad una frequenza di circa 720 Hz, avvicinandosi al secondo e determinando la forma che si vede in figura. È però vero che questo si verifica solo con il

Preamp volume a totale saturazione: già per x

1 = 0.95, ad esempio, G

1 scende a 20, p

1 si posiziona a 60 Hz (il mi basso è a circa 82 Hz) e la distorsione è già più che sensibile. Se utilizzate il primo stadio in saturazione, quindi, usate adeguatamente il controllo-toni per compensare la risposta in frequenza (ma ve ne accorgerete anche “ad orecchio” che c’è una compressione dei toni alti e bassi).

Equalizzazione

Tra i due amplificatori operazionali è posta una rete (che chiamiamo di "equalizzazione" in mancanza di un nome migliore) composta dai condensatori C

1 e C

2 e dalle resistenze R

4 e x

1VR

1. Anche in questo caso il trasferimento è elementare, ma iniziamo a valutare il polo associato a C

2: la resistenza ai suoi capi è, nel caso minimo, 10 kΩ, che porrebbe il polo a circa 7 Hz. Possiamo quindi trascurarlo ed ottenere il trasferimento come

|

| Fig.4: Trasferimento dell'ingresso del 2° stadio |

ovvero un partitore che azzera il volume di uscita per x

1 = 0 (dove G

1 è unitario) ed una coppia zero-polo. Il trasferimento totale fino all'ingresso del 2° stadio di preamplificazione è riportato in Fig.4 (le linee tratteggiate sono le stesse della Fig.3).

2° stadio

Il secondo stadio di preamplificazione è identico al primo, con solo un diverso valore dei componenti; la funzione di trasferimento è quindi

|

| Fig.5: Trasferimento complessivo del preamplificatore |

Stavolta il guadagno a centro-banda è fisso e pari a circa 20, mentre il limite superiore alla banda passante dato da C

7 R

5 si trova a 160 kHz e non interviene (in pratica la banda è limitata dall’operazionale stesso a circa 50 kHz, e C

7 può essere stato inserito per migliorare la stabilità). Il polo che limita inferiormente la banda, però, si trova ora a circa 154 Hz, ed introduce un taglio sulle frequenze inferiori. Il trasferimento complessivo dello stadio di preamplificazione (1

∘ stadio, "equalizzazione", 2

∘ stadio) è indicato in Fig.5 per diversi guadagni. Il motivo per cui il trasferimento non è piatto in frequenza è forse da ricercare in una specie di compensazione del trasferimento della rete successiva di controllo-toni, che deprime le medie frequenze rispetto a quelle basse e alte, anche se non è da escludere che si tratti semplicemente di una scelta che dà un "suono migliore".

L’ultimo commento è relativo al guadagno: il secondo stadio ha un guadagno fisso pari a 20 per permettere di ottenere la distorsione ad alti guadagni G

1 e bassi volumi di uscita. Teniamo presente che l’alimentazione è di ±20 V, quindi si entra in distorsione quando l’uscita del primo stadio giunge circa a ±1 V; con il massimo guadagno di 220 ciò corrisponde a circa 4.5 mV in ingresso, valore tranquillamente raggiungibile dalle chitarre elettriche. Lo stadio che distorce, tecnicamente, è quindi il secondo. Per pignoleria si può anche verificare lo

slew rate dell’operazionale, pari a circa 0.8 V/μs, che si trasforma in una banda di piena dinamica di circa 6.3 kHz, ben al di sopra del polo dell’amplificatore e della banda del segnale.

Nel prossimo post diamo un'occhiata allo schema di

controllo toni.